ネズミの体や排泄物(糞尿)には、多種多様な病原菌やウイルスが潜んでいます。

ひとたび住宅内にネズミが侵入すると、それらに直接触れるだけでなく、汚染された食品やホコリを介して間接的に体内へ取り込まれることで、深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。

この記事では、ネズミが原因で起こる感染症・健康被害の一覧を整理しました。

目次

ウイルス

腎症候性出血熱(HFRS)

病原体:ハンタウイルス、ソウルウイルスなど

ドブネズミなどのフン尿が乾いて舞うホコリを吸い込むと起きます。突然の高熱や強いだるさが出ることがあります。屋内をこまめに水拭きし、巣や通り道を見つけたら乾拭きせず湿らせて処理し、侵入口をふさぐことが大切です。

E型肝炎

病原体:ラットE型肝炎ウイルス

ネズミ由来のウイルスが、汚れた環境や食べ物を通じて口から入ることで起こる肝臓の炎症です。国内では、ブタのレバーや、シカ・イノシシの肉の生食で観戦した事例があります。ネズミ経由の報告は多くありませんが、注意が必要です。キッチンのネズミ対策や、食材の密閉保存、調理器具の洗浄・乾燥などの対策が重要です。

リンパ球性脈絡髄膜炎

原因:アレナウイルス

ハツカネズミが持つウイルスで、フン尿に汚れたホコリの吸い込んだり、食べたりすることで感染する可能性があります。多くは風邪に似た症状ですが、インフルエンザのような症状が強く出ることもあります。巣や落下したフンは濡らして拭き、手袋とマスクを使うなど、掃除の手順に気をつけます。

細菌

サルモネラ症

病原体:サルモネラ

ネズミのフンで台所や食材が汚れると起きやすい食中毒です。腹痛・下痢・発熱が代表的です。食材は密閉し、調理台やシンクは洗剤と熱湯で洗い、夜間にネズミが出入りしないよう隙間を塞ぐことが予防になります。

レプトスピラ症

病原体:病原性レプトスピラ

ドブネズミの尿で汚れた水や土に触れ、皮膚の小さな傷や目・口から入ることで起きます。発熱や筋肉痛などが出ることがあります。豪雨後の屋外作業や水回りの清掃では長靴・手袋を使い、ネズミの通り道は水拭きで処理すると安全です。

Q熱

病原体:コクシエラ

動物の出産物やフンに含まれる小さな菌が乾いて空気中に舞い、吸い込むことでかかることがあります。家畜が主ですが、野生のネズミも関わる場合があります。屋根裏や小屋の清掃は換気とマスクを行い、巣材は袋で密閉して廃棄します。

エルシニア症

病原体:エルシニア菌

水や食材が動物のフンで汚れ、口から入ることで起きる腸の感染症です。腹痛や下痢が主です。ネズミの出入りしやすい倉庫や台所では、食材の密閉保管と冷蔵、こぼれた穀物の掃除、床の水拭きを徹底すると予防になります。

鼠咬症(そこうしょう)

病原体:ストレプトバチルス・モニリフォルミスあるいはスピリルム・マイナス

ネズミに噛まれたり引っかかれたりした傷から入るウイルスで起こります。発熱や発疹、関節の痛みが出ることがあります。屋内でネズミを見つけても素手で触れず、捕獲・処理は専門業者に任せるなど、接触機会を作らないことが大切です。

ネズミチフス

病原体:ネズミチフス菌

ネズミに付くノミが関わる病気で、温かい地域に多いとされます。日本での報告は多くありませんが、衛生環境が悪い場所では注意が必要です。ネズミの巣や寝床付近の清掃、ペットへのノミ対策、屋内の隙間封鎖が対策になります。

リケッチア痘

病原体:痘瘡リケッチア

ハツカネズミに寄生するダニに刺されてうつる病気です。刺し口が黒いかさぶたになり、発熱や発疹が出ることがあります。古い建物の天井裏などでネズミが棲みつくとリスクが上がるため、侵入口の封鎖と巣の撤去・清掃が有効です。

野兎病(やとびょう)

病原体:野兎病菌

主に野生のウサギや野ネズミが関わる病気で、ダニや動物との接触でうつることがあります。日本ではまれです。野外で拾った動物の死骸に触れないこと、屋外作業では手袋と長袖を着用し、帰宅後はていねいに手洗いをします。

ペスト(黒死病)

病原体:ペスト菌

歴史上の大流行で知られる病気で、ネズミに付くノミが人にうつします。日本では現在、自然発生はありません。海外の流行地に行く場合や港湾施設などでは、ネズミ・ノミを寄せない環境管理と、貨物・廃棄物の衛生管理が基本です。

真菌

白癬(はくせん)

病原体:皮膚糸状菌というカビ(真菌)

いわゆる「水虫」です。カビの一種が皮膚にうつり、かゆみや赤み、皮むけを起こします。多くは人から人に感染しますが、動物由来の例もあります。床やバスマットを清潔にし、ネズミの通り道や巣材に素手で触れないようにしましょう。手洗い・乾燥を心がけるのも大切です。

寄生虫

クリプトスポリジウム症

病原体:クリプトスポリジウム原虫

小さな原虫が口から入って腸に寄生し、下痢や腹痛などを起こします。汚れた水や食べ物、ネズミの糞などが原因になります。世界中で見られる感染症で、日本でも集団感染の事例が多数あります。飲料水や食品、調理器具などの衛生管理を徹底することが重要です。

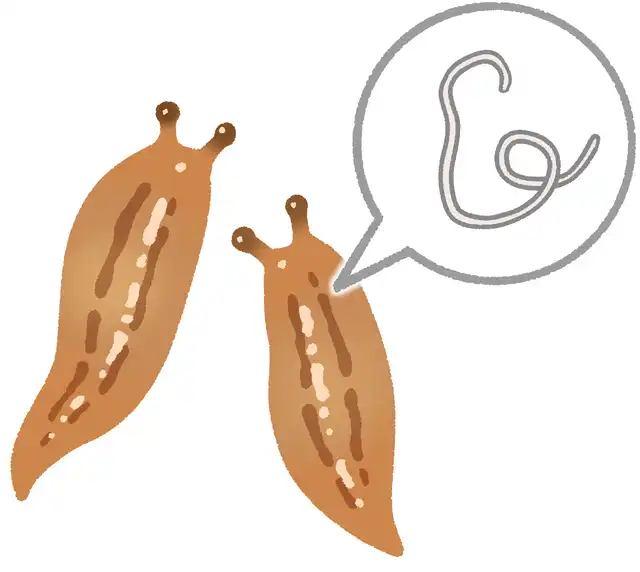

住血線虫症(ネズミ肺虫)

病原体:住血線虫

ドブネズミやクマネズミの血管に住み着く寄生虫です。カタツムリやナメクジなどの中間宿主を介して人に入ることもあります。洗っていない生野菜や果物などによく注意しましょう。まな板などの調理器具の衛生管理も重要です。なお、日本では特に沖縄県で感染事例が多数確認されています。

条虫(サナダムシ)感染症

病原体:縮小条虫や小形条虫などの条虫(サナダムシ)

ネズミに寄生するサナダムシの仲間が、人の腸に入って感染します。ノミや穀物害虫を介して口に入る場合があります。食品やペットフードは密閉し、穀物の保管場所を清潔に保つこと、害虫とネズミを同時に防ぐことがポイントです。

節足動物

イエダニによる皮膚炎

病原体:イエダニ

ネズミの巣で増えたイエダニが人を刺すとかゆい発疹が出ます。ネズミがいなくなった直後に、人へ移って刺されることもあります。天井裏や壁内の巣を撤去し、隙間をふさぐこと、寝具の洗濯と掃除機がけを徹底すると効果的です。

アレルギー

アレルギー性鼻炎・喘息

原因物質:アレルゲン(尿・上皮片・被毛)

ネズミの尿や皮ふのカケラ、毛などがホコリになって空気中を漂い、吸い込むと鼻水やくしゃみ、ゼーゼーする症状を起こすことがあります。住まいの密閉と清掃、巣材やフンの適切な処理、換気と乾燥が悪化を防ぐ助けになります。